" Два раза свет обходил, с каждым раз говорил.

Что угодно могу: с небес упаду, море вброд перейду.

Много в жизни узнал, калибр под цель выбирал.

Самое ценное в жизни буду брать и брал.

Скромность трусам оставлял.

Я умею любить, хоть я и боец.

Отряда "Морские котики" боевой пловец... "

Необходимое предисловиеПровинция Кунар расположена на границе Афганистана и Пакистана. Свое название она получила от реки и долины, которые пересекают этот массив по всей его протяженности. Пограничное расположение провинции еще во времена советско-афганской войны доставляло немало неприятностей командованию советских войск, но в то время стратегическая важность этого района Афганистана не получила должной оценки.

Что же выделяло провинцию среди прочих?

Первое – это удаленность от административного и политического центра, что создавало проблемы при ее централизованном управлении и снабжении. Не завоевав сердца жителей Кунара, невозможно вести успешные контрпартизанские действия. С другой стороны, без поддержки местного населения и сами партизаны становятся зависимы от своих удаленных баз снабжения, чувствуют себя неуютно. А в условии децентрализации коалиционная пропаганда и работа подразделений по «связям с общественностью» не были эффективны…

Второе – это пограничное расположение. Не секрет, что в Афганистане, как и в других районах конфликта, где террористы ведут боевые действия под знаменем священного джихада, воюет очень высокий процент иностранцев — выходцев из Пакистана, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и других исламских стран. Труднопроходимая для техники местность и пограничное расположение позволяют беспрепятственно проходить вооруженным формированиям через границу.

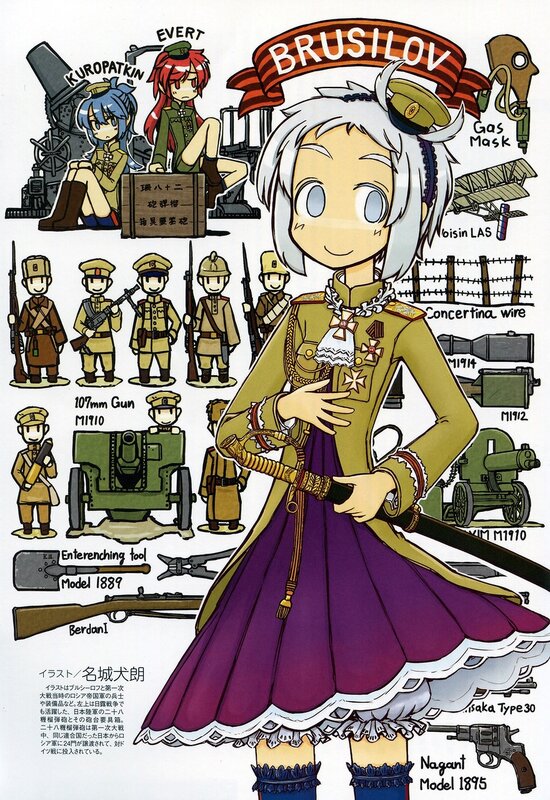

![]() (За 10 дней до гибели.)

(За 10 дней до гибели.)И, наконец, третье – это тайные караванные тропы, пролегающие по хребтам и склонам гор, обрамляющих долину. Эти пути были и остаются основными маршрутами, по которым в одну сторону идут караваны оружия, а в другую – наркотики. Причем Кунар играет роль своего рода крупной «железнодорожной развязки» и отправной точки, откуда деньги и оружие начинают свой путь в глубь Афганистана.

Именно понимание всего этого комплекса проблем, по мнению аналитиков, вызывает необходимость наведения порядка в области. Если не держать под контролем долину, то дестабилизированы будут все районы страны вплоть до самого Кабула.

Для того чтобы стабилизировать район, в нем постоянно находился гарнизон морских пехотинцев 2-го батальона 3-го полка морской пехоты США. Подходило время государственных выборов. Было ясно, что не избежать терактов и попыток срыва этих выборов. Поступала информация о планирующихся взрывах, засадах и минометных обстрелах. Самой значительной силой в зоне ответственности батальона долгое время оставались группировки полевых командиров Мухаммада Исмаила и Ахмад Шаха. Вот против них и сосредоточились силы морских пехотинцев. Для противодействия этим группировкам использовалась тактика точечных ударов: на основе четко скоординированной развединформации морские пехотинцы и силы специального назначения наносили удар и возвращались на базу.

Морские пехотинцы и спецназ стали основной угрозой для группировки Ахмад Шаха, лишая боевиков перспектив хороших прибылей, получаемых с продажи разрешений на безопасный проход караванов, наркоторговлю и прочие виды криминального бизнеса.

Операция «Красные крылья»: планИменно для устранения этой группировки и стали готовиться морские пехотинцы. Долгое время утверждалось, что целью операции «Красные крылья» было физическое устранение Ахмад Шаха. Это не так. По заверению одного из основных разработчиков операции, морские пехотинцы очень редко планируют военную миссию только ради устранения какой-то одной личности. Причин тому несколько. Во-первых, в случае устранения этого человека ему на смену тут же придет другой; во-вторых, это сильно сужает направленность действий, что тактически неприемлемо для общевойскового соединения. И, наконец, в-третьих, правильнее устранить причину явления, чем отдельного его вдохновителя, при этом не основного звена в иерархии врагов сил коалиции.

Для начальной фазы операции морские пехотинцы обратились за помощью к спецназу. Американцы редко приступают к выполнению какой-либо миссии, не собрав разведывательной информации, которая может стать полезной в ходе ее осуществления.

Нужна была точная информация о предположительных районах скопления террористов и маршрутах их движения. Нужно было отчетливо понимать, где нанести удар, а где перекрыть пути к отступлению; где могут быть потенциальные зоны рассредоточения партизан, которые в случае неудачи обязательно попытаются раствориться среди местного населения. С одной стороны, трудно объяснить, почему морские пехотинцы запросили помощь спецназа. Нельзя на это ответить однозначно.

Можно предположить, что одной из причин принятия такого решения было осознание того, что для такой работы не было достаточно только разведки батальона.

![]() (Морские пехотинцы заполняют мешки с песком вокруг позиции миномета на передней линии базы морской

(Морские пехотинцы заполняют мешки с песком вокруг позиции миномета на передней линии базы морской

пехоты США на юге Афганистана, недалеко от картонного знака предупреждающего что кругом талибы)Нужны были профессионалы, которые смогли бы скрытно выдвинуться в район и собрать необходимые данные, пробыв там не менее трех суток. Можно приводить разные гипотезы. Но ответ, возможно, кроется в осознании одной очень важной вещи: на войне редко задумываются о предписаниях министерства обороны о правилах и методах использования той или иной воинской части, того или иного рода войск. На войне нет морских пехотинцев, солдат сухопутных войск, бойцов спецназа… Граница между родами войск абсолютно стерта! Есть только воины – люди, которые выбрали своей профессией войну. Есть уровень их выучки и готовность к выполнению специфических миссий. Есть их оружие и амуниция в арсенале; их количество. Есть логика и расчет, есть ситуация и фактор времени. В конце концов, есть личные отношения между командованием и подчиненными. Все идет в расчет. Это общая масса людей – разных, но при этом единых. Единых как по своим внутренним убеждениям, так и по убеждению начальства. Естественно, нельзя говорить о полной анархии – иерархия и дисциплина остаются неукоснительными.

Но границы между «специальностями» размыты. В Афганистане этому способствует сама специфика боевых действий: вся армия становится одной большой группой особого назначения, так как задачи практически всегда находятся вне сферы понимания традиционного общевойскового боя. И в этой ситуации командование рационально выбрало тех солдат, которые могут с ними справиться.

Так или иначе, но морские пехотинцы обратились за помощью к командующему тактическим соединением 10-го эскадрона «морских котиков», дислоцирующегося неподалеку от Баграма. Тактическое соединение состояло из двух взводов (A и B) 10-й команды SEAL и одного взвода (А) 1-й команды SDV (специальный отряд по доставке пловцов). Для специфических задач из бойцов первой и второй команды SDV еще в США была сформирована «команда специальной разведки», которая являлась частью первого взвода SDV. Во время выполнения боевых заданий к местам проведения операций бойцы эскадрона обычно доставлялись вертолетами МН-47 D «Чинук» из

160-го авиационного полка специального назначения “Night Stalkers”.![]() (Эмблема 160th Special Operations Aviation Regiment)

(Эмблема 160th Special Operations Aviation Regiment)Подробности разведывательной миссии планировались в недрах тактической группы. Задача была не из легких. Было необходимо выдвинуться в глубь территории, которая кишела бойцами различных враждебных группировок. Территория имела сложный рельеф местности и густую растительность. Точной топографической обстановки в районе предстоящих действий известно не было.

Такая ситуация осложняла доставку к месту операции и высадку бойцов. Густая растительность и каменистые тропы таили опасность потенциальной засады, направленной как против вертолетов, так и против самой группы. Условия горных массивов осложняли ситуацию с радиосвязью – необходимо было заранее наметить точки радиосвязи. Прогноз погоды на ближайшие дни точно известен не был, и в таких условиях вертушки могли легко разбиться сами, без «помощи» со стороны террористов. А в случае, когда потребуется помощь со стороны QRF (сил быстрого реагирования), те с малой степенью вероятности смогли бы выгрузиться в непосредственной близости от места боя – деревья и скалы не представляли удобного места для посадки вертолетов…

Для того чтобы незаметно выдвинуться в районы сбора информации, было принято решение выделить тактический элемент из четырех человек. Почему такой малочисленный? Расчет основывался на тех причинах, которые я описал выше: густая насыщенность района противником не позволила бы эффективно маневрировать группе из большего количества людей. Меньшему отряду разведчиков будет легче затаиться, используя преимущества рельефа и растительности.

Такая группа маневреннее и в случае контакта с большей вероятностью избежит неприятностей – просто растворится или рассеется, чтоб встретиться в условленной точке после боя. По сути, все, что требовалось от отряда, это скрытым патрулем проследовать в первую зону, забазироваться и вести наблюдение. Снявшись оттуда, через определенное время перейти в следующую зону и вести наблюдение там. Всего таких зон было четыре. Одна – неподалеку от деревни Чичал в долине Корангал и три на верхней части северного склона хребта в горном массиве Савтало Сар. Информация об этих зонах и ориентировочном времени пребывания в них была получена силами агентурной разведки накануне операции. Эту информацию надо было перепроверить и подтвердить. Типичная задача разведки спецназа.

![]() (Вертолет Boeing CH-47 Chinook Корпуса морской пехоты США)

(Вертолет Boeing CH-47 Chinook Корпуса морской пехоты США)В но чь на 28 июня 2005 года вертолет «Чинук» 160-го авиаполка спецназа ВВС с четырьмя «морскими котиками» из команды специальной разведки на борту вылетел к точке высадки бойцов. Командир патруля, лейтенант Майкл Мерфи, и его три спутника – старшины 2-й статьи Маркус Латрел, Мэтт Аксельсон и Данни Диец – были готовы к миссии. Не первый раз им приходилось осуществлять операции по специальной разведке и наблюдению. Они к этому специально готовились и постоянно тренировались.

Полученные ими специальности также соответствовали задачам миссии: Аксельсон и Латрел проходили дополнительную подготовку как снайперы; Диец специализировался на средствах связи, а командир группы Майкл Мерфи пользовался репутацией отличного специалиста по технической разведке и специальной тактике. Мерфи был заместителем командира взвода A («Альфа»), а Маркус Латрел – командиром огневого элемента («четверки»).

![]() (Каптитан-лейтенант (Капитан) Майкл П. Мёрфи (погиб в 29 лет), старшина́ 1-й статьи́ (Сержант) Дэнни Дитц (погиб в 25 лет)

(Каптитан-лейтенант (Капитан) Майкл П. Мёрфи (погиб в 29 лет), старшина́ 1-й статьи́ (Сержант) Дэнни Дитц (погиб в 25 лет)

, старшина 1-й статьи́ (Сержант) Мэттью Аксельсон (погиб в 29 лет), Главный старшина (Старший сержант) Маркус Люттрелл)Боеприпасов взяли немного, так как в случае огневого контакта у разведывательного патруля не стоит задача вести длительный огневой бой. Оружие и боеприпасы нужны только для того, чтобы разорвать контакт, если ситуация зашла настолько далеко, что необходимо применить их. В обычной ситуации патруль будет избегать каких-либо открытых действий «прямого характера».

Из тяжелого вооружения были только подствольные гранатометы на карабинах M4 A1 у Аксельсона и Диеца. Но экипировки пришлось брать много – с расчетом выхода на несколько суток. Во внимание шли не только длительность выполнения задания, но и условия, в которых приходилось действовать: GPS для навигации; военные ноутбуки для того, чтобы можно было использовать специальные возможности связи и корректно вести сбор и анализ информации; приборы ночного видения; оптические средства наблюдения и целеуказания…

ВыборВысадка произошла без приключений. Бойцы начали свой путь по направлению к намеченному району, где они должны были оборудовать первый наблюдательный пункт. Спустя несколько часов, двигаясь вверх по склону, они неожиданно обнаружили трех пастухов, которые шли по тропе. «Котики» немедленно рассредоточились и спрятались за скалами и деревьями. Но по «счастливой» случайности пастухи вышли как раз на одного из них. Пастухов остановили. В этот самый поворотный момент разыгралась поистине драматическая сцена. Четырем разведчикам было абсолютно ясно, что перед ними невооруженные люди. По всем признакам было видно, что они были обычными пастухами, пасшими коз на склонах Савтало Сар. Но никто не знал, насколько они связаны с Ахмад Шахом и его людьми.

Нужно было принять сложное решение, как поступить с пастухами. По рации запросили базу в Баграме для получения инструкций о действиях. Но гористая местность не позволяла установить связь. Майкл Мерфи решил поставить вопрос о судьбе пастухов на голосование. Он предложил три варианта решения: убить пастухов и скинуть их со скал; убить их и закопать здесь же или… отпустить. Ситуация поистине очень сложная. Убить их – означает поступить против человеческой морали и закона. Да и к тому же, тела пастухов потом все равно рано или поздно будут найдены, что может стать причиной политической шумихи. Не убить – означает поставить под удар миссию.

(От меня:какой бред, явно для прессы и домохозяек)Обсуждение было мучительным. За устранение пастухов высказался Мэтт Аксельсон. Против – лейтенант Мерфи и Латрел. Данни Диец воздержался. Причем голос Латрела оказался решающим.

![]() (Капитан-лейтенант Майкл Патрик Мёрфи)

(Капитан-лейтенант Майкл Патрик Мёрфи) Уже потом, после этого боя, у журналистов и следователей возникало много вопросов, почему Мерфи, как вышестоящий начальник, командующий офицер, потребовал принятия решения от своих подчиненных. И почему финальное решение принял Маркус Латрел? Но надо хорошо знать специфику жизни команд «морских котиков». Знать ее изнутри. Прочувствовать на себе – своим сердцем и кожей – весь тот сложный процесс формирования морского спецназовца, со всеми его тяготами и радостями, традициями, историей и тренировочным процессом.

Сам факт, что офицеры проходят абсолютно такую же подготовку, как и матросы, без исключений и поблажек, говорит о многом, в том числе в вопросе психологии взаимоотношений между членами этого элитного подразделения. SEAL – это прежде всего братство. Вот почему они приняли коллективное решение. Ситуация была очень острой, она напрямую касалась вопроса жизни и смерти не только одного Майкла Мерфи, но и его братьев по оружию. Он не имел права принимать решения, не услышав их мнения. Почему именно Маркус Латрел выступил последним и решающим голосом? Потому что не стоит забывать, что командиром четверки оставался именно Латрел. После того как все высказались, ему было ясно, какое решение принял лейтенант Мерфи, и он озвучил общий вывод. Коротко и ясно.

БойСпустя два часа, приблизительно в районе двух пополудни, отряд был настигнут бойцами Ахмад Шаха. Пастухи передали ему всю информацию о «котиках», и тот решил перерезать им путь. Разведчики сменили маршрут, заняли промежуточную оборонительную позицию и начали выждать. И именно на эту позицию вышли боевики.

Истинное их количество оценить сложно. Опираясь на некоторые источники, правильнее было бы ограничить эту цифру 30–50 боевиками – именно столько могло входить в отряд, с которым морпехи сражались в самом начале боя, когда понесли первые потери. Общее же количество моджахедов, которые вышли на поиск разведчиков, было не менее 140 человек, но они были поделены на группы, которые пытались маневрировать и окружить отряд, и не всем удалось подобраться настолько близко, чтобы принять участие в бою.

«Котиков» атаковали с вершин склона. Преимущество как численное, так и местоположения было на стороне отряда Ахмад Шаха. Перебежками, используя хорошо отработанные и знакомые приемы, морские котики стали с боем спускаться вниз по склону, по направлению к маленькой деревушке, которая находилась на равнине. Там они планировали занять оборону и ждать помощь. Почти в самом начале боя погиб Данни Диец. Он пытался выйти на связь со штабом по рации, но безрезультатно…

Оставаясь на верхнем склоне холма, он пытался достучаться до штаба, когда «котики» уже начали спускаться вниз. Одновременно отстреливаясь, он продолжал вызывать базу, пока одна из пуль не вырвала из его рук трубку, а следующая поразила его точно в голову. Данни был мертв. Потом стало известно, что в штабе все-таки получили его сообщение: «Отряд в огневом контакте…». Не более. Попытки вызвать отряд оказались безуспешны: в штабе не знали, что Диец уже был мертв. К месту боя был направлен беспилотник. Время шло

И Мерфи, и Аксельсон были уже ранены: первый получил пулю в живот, второй – в грудь. Но они продолжали сражаться. Латрел подбежал к их позиции. Он передал командиру, что Диец мертв. Все были в шоке. Вытащить его тело под градом пуль было нереально. Латрел предложил немедленно спускаться с горы, иначе гибель всех остальных была бы неизбежна.

Противник тем временем пытался обойти разведчиков. Крики были слышны позади. Надо было срочно двигаться. Деревня находилась в полутора километрах, у самого подножия горы. Друзья перебежками двинулись к следующей позиции, на которой они остановились, чтобы огнем встретить противника. Но боевики заняли выгодную позицию и, подойдя ближе, стали обстреливать моряков. Одна из пуль попала в грудь Мерфи. На этот раз рана оказалась серьезной. Но Майкл продолжал сражаться: он попросил у Латрела магазин. Боеприпасы заканчивались… В тот же самый момент Мэтт Аксельсон покачивающейся походкой, абсолютно не прячась за скалами, подошел к Латрелу и Мерфи. Его голова была опущена, кровь текла по лицу из обнаженной раны.

«Они подстрелили меня, брат, – сказал он. –

Эти ублюдки подстрелили меня. Ты можешь помочь мне, Маркус?»Латрел положил его за скалы, закрыв от пуль и осколков разрывающихся гранат. Он повернулся к Мерфи:

«Приятель, ты можешь еще двигаться?»Мерфи, не ответив ни слова, молча полез в карман и достал мобильный телефон. До этого момента, чтоб не выдать свое местоположение, разведчики не использовали телефон для связи с базой. Но сейчас ситуация была безысходной: единственное, что еще хоть как-то могло спасти кого-то из бойцов – это немедленная помощь. Он молча встал и двинулся в сторону открытой площадки, дойдя примерно до ее середины и, опершись о небольшую скалу, начал набирать номер телефона штаба. Ему удалось дозвониться:

«Мои люди находятся под сильным огнем… нас разрывают на куски. Мои парни умирают… нам нужна помощь…»В этот самый момент пуля попала в спину Майкла, пройдя навылет. Он словно провалился, упав вперед и выронив карабин и телефон. Но потом нашел силы, чтоб поднять их и подняться самому. Латрел слышал, как он сказал по телефону:

«Понял вас, сэр. Спасибо». После этого он из последних сил, тяжелыми шагами вернулся на позицию, чтоб защищать левый фланг. Но рана оказалась смертельной. Мерфи вскоре умер. Латрел не видел его – их разделяла скала. Он слышал его последние выстрелы и крики. На его руках умирал Мэтт Аксельсон:

«Маркус, ты будешь жить. Передай Синди (жене Мэтта Аксельсона),

что я люблю ее». Это были его последние слова… Аксельсон остался на месте, прикрывая отход Латрела.

Если можно так сказать, то Латрелу повезло. Во время очередной перебежки рядом с ним разорвалась граната. Взрывной волной его сбросило со склона, он покатился вниз, потеряв сознание. Когда он очнулся, вокруг было тихо. Бой давно закончился. Позже выяснилось, что в результате этого падения он сломал себе лодыжку, нос и повредил три позвонка. Но остался жив, как и предвидел Мэтт Аксельсон… Латрел и не мог предположить о другой трагедии, которая произошла вскоре после его падения.

![]() (Повстанцы над телом Майкла Мёрфи. Кадр из видео повстанцев.)

(Повстанцы над телом Майкла Мёрфи. Кадр из видео повстанцев.)В штабе знали о том, что происходит. Звонок Мерфи описал ситуацию и местоположение сражающейся разведгруппы. В район проведения операции был выслан вертолет «Чинук» с восемью бойцами группы быстрого реагирования. «Морские котики» из 10-й команды SEAL и 1-й команды SDV спешили на помощь своим друзьям.

Возможно, что именно шум лопастей приближающегося вертолета помешал боевикам найти тело Метта Аксельсона и потерявшего сознание Маркуса Латрела. Вертолет начал снижаться для того, чтоб высадить группу SEAL, но один неожиданный и точный выстрел из РПГ поставил точку в событиях этого дня. Граната повредила вертолет, и тот рухнул на склон горы, с которого сорвался вниз, унеся с собой жизни всех спецназовцев и пилотов 160-го специального авиационного полка. Шестнадцать человек погибли за один день. Таких потерь американский спецназ не нес со времен войны во Вьетнаме. Это была катастрофа. Дальнейшие операции по спасению бойцов были приостановлены. Стали ухудшаться погодные условия.

СпасениеМаркус Латрел пролежал сутки неподвижно, без пищи и воды, испытывая постоянные боли. Он был найден местным пастухом, который заинтересовался шорохом в кустах неподалеку от его тропы, по которой он возвращался домой. Этим пастухом был Мохаммад Гулаб из проживающего в долине могущественного племени Масауд, который возвращался домой. Заглянув за кусты, он увидел абсолютно обессилевшего человека, в крови и порванной одежде.

![]() (Санитар первого класса (Старший сержант) Маркус Люттрелл, единственный выживший из группы Майкла

(Санитар первого класса (Старший сержант) Маркус Люттрелл, единственный выживший из группы Майкла

Мёрфи. Латтрел был лично награжден орденом Военно-морского креста президентом Джорджем У. Бушем.)В соответствии с местными обычаями он предоставил раненому свой кров и защиту. За пять дней, которые Латрел пробыл у Мохаммада, боевики приходили к дому семьи Гулаба, но получали категорический отрицательный ответ на просьбы о выдаче американца. Латрел был гостем, а гость в Афганистане понятие святое.

В один из дней Гулаб попросил Латрела написать записку и отнес ее на блокпост морских пехотинцев. Так в штабе узнали, что один «морской котик» остался жив. На шестой день бойцы 75-го полка «рейнджеров» и бойцы сил специального назначения армии США эвакуировали Латрела. Гулабу предложили 200 тысяч долларов, чтоб он начал новую жизнь в другом месте, но он отказался, уверив всех, что спасал американца не из-за денег...

Так окончился самый трагический эпизод в истории сил специального назначения США нового столетия. В Соединенных Штатах произошедшая в этот день катастрофа стала не менее известна, чем события 1993 года в Сомали, ставшие основой для нашумевшего кинофильма «Падение «Черного ястреба». Много было задано вопросов, много версий витало в воздухе… Характерно, что в 2013 Голливуд

снял художественную кинолентуо бое, произошедшем 28 июня 2005 года в провинции Кунар, выкупив права на сценарий у единственного оставшегося в живых свидетеля тех событий – старшины 1-й статьи Маркуса Латрела.

![]() (Памятник Дэни Диетцу, построенный силами жителей города в котором он родился и вырос.)

(Памятник Дэни Диетцу, построенный силами жителей города в котором он родился и вырос.)В заключение стоит сказать несколько слов о последствиях операции «Красные крылья» и судьбах ее участников. Из-за событий 28 июня операция «Красные крылья» так и не достигла своих целей. Вскоре в ходе операции «Whalers» морские пехотинцы успешно зачистили район и изгнали боевиков Ахмад Шаха из Кунара.

Бойцы роты «Браво» из 2-го батальона морской пехоты даже ранили лидера боевиков, но ему удалось скрыться. Он ушел в Пакистан и, по информации разведки, вернулся обратно, но осел южнее Кунара. Выборы прошли успешно и без инцидентов…

Мохаммад Гулаб с семьей переехал в Исламабад и устроился работать в строительную компанию. Данни Диец и Мэтт Аксельсон посмертно были представлены к высшей награде военно-морских сил США – Кресту ВМФ. Их тела были найдены спустя неделю и отправлены на родину, где были захоронены со всеми воинскими почестями.

Тело Майкла Мерфи нашли через несколько дней после боя. Он был захоронен, но долгое время не объявлялось, к какой награде его представят. Проблема состояла в том, что по вопросу о его награждении проводилось специальное расследование. Была информация, что Майкл Мерфи геройски проявил себя более чем в одном эпизоде, за что мог быть представлен к одной из самых высоких наград США.

![]() (Памятник погибшим членам группы)

(Памятник погибшим членам группы)Спустя год после событий 28 июня родители Майкла Мерфи были вызваны в Белый дом, где из рук президента получили последнюю реликвию, напрямую связанную с жизнью и смертью их сына – медаль Почета – самую высокую награду, которой может удостоиться военнослужащий вооруженных сил США…